<1>베델의 죽음, 100년 만에 재조명

대한민국이 온통 제17대 대통령 선거로 떠들썩하던 2007년 12월 초. 영국 일간지 ‘인디펜던트’에 특별한 사연 하나가 실렸다. 외교담당 대기자로 잘 알려진 패트릭 코번(68)이 쓴 ‘헨리의 전쟁-강제 인도에 반대한 투쟁’이라는 제목의 특집 기사였다. 약 100년 전 영국의 한 외교관이 일본의 한국 탄압 실상을 국제사회에 알리다가 조기에 퇴임하는 불이익을 감수해야 했는데, 그가 바로 자신의 할아버지 헨리 코번(1871~1938)이라는 것이다. 아래는 그의 기사를 요약한 것이다.

인디펜던트 제공

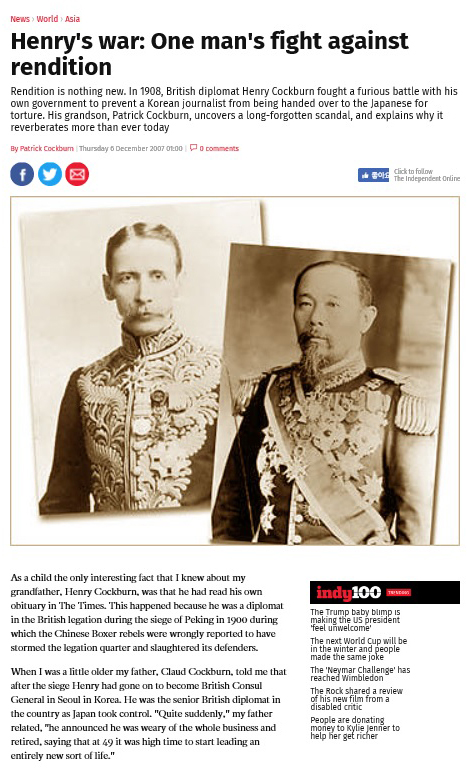

패트릭 코번 당시 영국 ‘인디펜던트’ 외교 전문기자가 쓴 2007년 12월 6일자 ‘헨리의 전쟁-강제 인도에 반대한 투쟁’ 인터넷 기사. 왼쪽 사진은 헨리 코번 전 주한영국총영사. 오른쪽 사진은 조선통감부 초대통감 이토 히로부미.

인디펜던트 제공

인디펜던트 제공

이 기사가 나간 뒤 코번은 우리 정부의 초청으로 2008년과 2013년 한국을 찾았다. 두 번째 방문 때는 할아버지 헨리 코번과 대한매일신보를 소재로 한 다큐멘터리에 출연했다. 이는 베델의 존재를 모르고 살던 영국인들에게 새로운 관심을 불러일으키는 계기가 됐다. 20세기 초 자신들의 선조 가운데 한 사람이 이역만리 극동 땅에서 언론의 자유를 수호하기 위해 목숨을 바쳤다는 사실이 이들에게 깊은 울림으로 다가왔다.

헨리 코번은 1908년 본국에 돌아간 뒤 다시 한국에 오지 않았다. 하지만 100년이 지나 그의 손자가 그를 다시 깨웠다. 3·1 운동 발발 100주년을 앞두고 우리에게 베델이라는 ‘큰 문’을 열 수 있도록 ‘열쇠’를 꺼내 준 것이다.

정진석 교수 제공

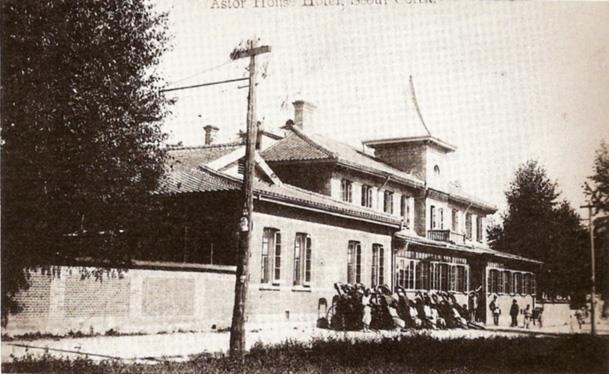

1909년 5월 1일 어니스트 토머스 베델이 37세의 나이로 숨을 거둔 서울 정동 애스터하우스 호텔(현 서울 서대문역 농협중앙회터).

정진석 교수 제공

정진석 교수 제공

“내가 죽더라도 대한매일신보는 영원히 살아남게 해 한국 동포를 구해 주세요.”

베델의 의학적 사인은 ‘심장 팽창’이었다. 앞서 그는 1908년 일제의 요구로 중국 상하이에서 3주간 금고형을 선고받아 복역했고, 일본 언론들이 “베델이 국채보상운동 의연금을 횡령했다”는 루머성 기사를 퍼뜨려 상당한 스트레스를 받고 있었다. 정진석 한국외국어대 미디어커뮤니케이션학부 명예교수는 “1909년 당시만 해도 베델이 살던 자택(서울 종로구 홍파동 월암근린공원 터) 등 일반 가정에는 전기·수도 시설이 없었다”면서 “(수감 생활 뒤) 나빠진 건강을 회복하고자 세브란스 병원(서울역 연세재단 세브란스빌딩 터)과 가까웠던 호텔에 머물며 치료에 전념했지만 소용이 없었던 것 같다”고 설명했다.

그의 갑작스런 죽음에 전국 각지에서 애도의 눈물을 흘렸다. 베델이 죽은 지 5개월이 지난 1909년 9월에도 평안북도 희천의 대명학교에서 신보사에 조의금을 보냈을 정도로 그의 죽음을 슬퍼하는 이들이 많았다.

대한매일신보 주필을 역임한 박은식(1859~1925)은 만사(輓詞·죽은 사람을 애도하는 글)에서 이렇게 탄식했다.

“하늘이 공을 보내고는 다시 데려갔구나./구주의 의혈남아 동쪽의 어둠을 씻어 내고자/삼천리 방방곡곡에 신문을 뿌렸네./꽃다운 이름 남아 다함없이 비추리.”

정진석 교수 제공

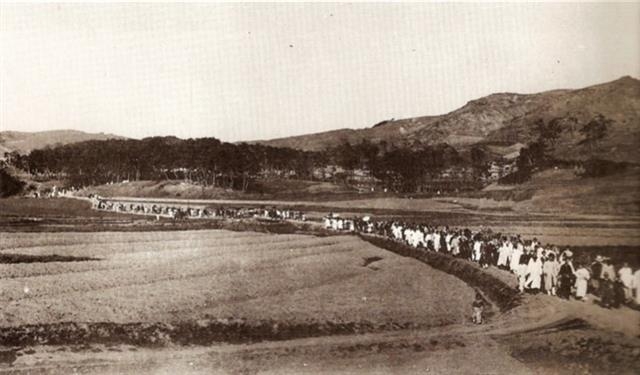

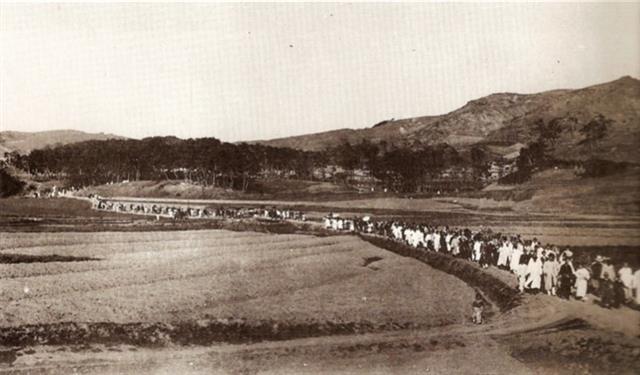

1909년 5월 2일 거행된 어니스트 토머스 베델의 장례식에서 수많은 조문객이 서울 양화진 외국인묘지로 향하는 베델의 상여를 따르고 있다. 영국 ‘데일리메일’ 기자였던 프레더릭 아서 매켄지(1869~1931)가 촬영했다.

정진석 교수 제공

정진석 교수 제공

“양화도 장지로 가는 한국인 가운데 곡하는 자들이 상당수였고, 부인들도 배설공(公)의 집 근처에서 통곡했다. 영국 목사 터너가 장례식을 인도하고 한국 목사 전덕기가 기도한 뒤 성분(관을 묻고 묘를 흙으로 쌓아 올리는 것)하였는데 많은 이들이 분상(봉분) 앞에서 절하며 그를 기렸다. 장지까지 따라온 인원은 내외국인 합쳐서 1000여명이었다.”

5일에는 동대문 밖 영도사(동대문구 안암동 개운사)에서 추도회가 열려 400여명이 그를 추모했다. 6일에는 양기탁 등 10여명이 모여 종로에 베델 동상을 세우기로 하고 모금을 시작했다. 전국에서 모두 259편의 만사(등록문화재 482호)가 모였다. 한국인들이 한 외국인의 죽음을 이토록 애도하며 안타까워한 적은 일찍이 없었다.

김명국 선임기자 daunso@seoul.co.kr

지난 6일 서울 합정동 양화진외국인선교사묘원을 찾은 참배객들이 대한매일신보 설립자 어니스트 토머스 베델의 묘지를 살펴보고 있다.

김명국 선임기자 daunso@seoul.co.kr

김명국 선임기자 daunso@seoul.co.kr

“아! 여기 대한매일신보 사장 배설공의 묘가 있도다. 그는 열혈을 뿜고 주먹을 휘둘러 2000만 민중의 의기를 고무하며 목숨과 운명을 걸고 싸우기를 여섯 해나 하다가 마침내 한을 품고 돌아갔으니, 이것이 공의 공다운 점이고 또한 뜻있는 사람들이 공을 위해 이 비를 세우는 까닭이로다. 드높도다 그 기개여, 귀하도다 그 마음씨여. 아! 이 조각돌은 후세를 비추어 영원히 꺼지지 않을 것이다.”

런던 류지영 기자 superryu@seoul.co.kr

2018-07-18 21면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지