지난해 2월 중국 베이징 국가체육장에서 열린 2022 베이징동계올림픽 개회식에서 한복을 입은 출연자가 객석을 향해 인사하고 있다. 베이징 연합뉴스

구도영 동북아역사재단 연구위원은 21일 서울 중구 더 플라자에서 재단과 한국공예디자인문화진흥원이 공동 주최한 학술회의에서 ‘명나라의 조선 드레스 열풍과 조선 전기 여성 한복’을 통해 “15세기 조선의 옷이 명나라의 부유층 패션을 휩쓸었다”고 발표했다.

구 연구위원에 따르면 말총으로 만든 속치마 마미군의 유행이 중국 서적에 여러 차례 등장한다. 15세기 명나라 관료 육용(1436~1497)의 ‘숙원잡기‘에 보면 “마미군은 조선에서 시작되어 경사(京師·수도)로 유입됐다”는 기록이 나온다. 당시 부유층을 중심으로 퍼지다가 후에 “입는 사람이 날로 많아져서 성화 황제 시기에는 조정 관료들도 많이 입었다”고 한다. 마미군이 유행하자 말총이 필요한 사람들이 몰래 관가의 말총마저 뽑아갔다는 기록도 있다.

단 여기서 경사는 북경이 아니라 남경지역을 의미한다. 경사는 북경과 남경 모두를 지칭하는 용어로 마미군 관련 자료는 모두 명나라 강남 지역과 관련해 전하고 있다.

‘명헌종원소행락도’ 중 일부로 마미군을 입어 옷이 퍼진 모습을 볼 수 있다. 중국국가박물관 소장

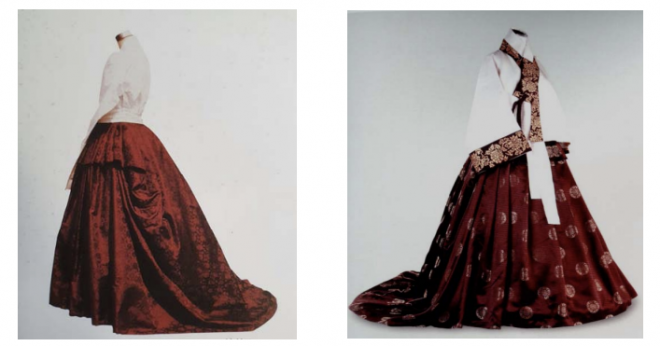

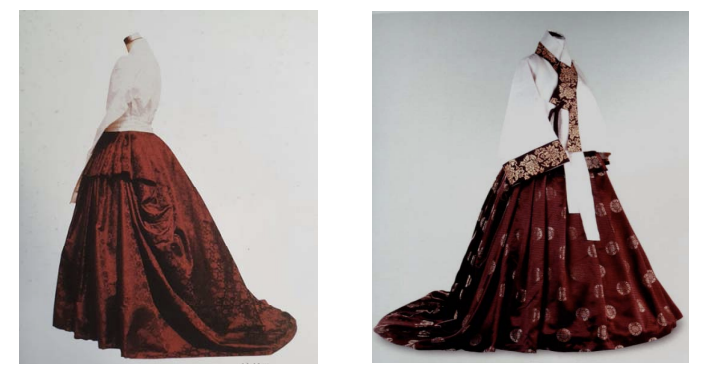

16세기 한복 복원본. 왼쪽은 단국대 석주선기념박물관 소장품, 오른쪽은 이태옥한복연구소 소장품이다. 동북아역사재단 제공

15세기 한국의 치마를 짐작할 수 있는 그림 자료나 유물은 많지 않지만 16세기 유물을 통해 추정할 수 있다. 당시 입던 치마들은 볼륨감 있는 형태로 길이가 길고 폭이 방사형으로 넓어지는 형태를 띠고 있어 옷을 입었을 때 하단을 풍성하게 하고 전체적으로 우아한 자태를 자아내는 특징을 지니고 있다.

반면 송나라, 명나라 사대부 가정의 일반적인 복장은 볼륨감 없는 형태로 슬림했다. 16세기 초중반에 활동한 명나라 화가 구영(1494?~1552)이 한나라 궁중 여인들의 생활상을 표현한 ‘한궁춘효도’를 보면 그 모습을 확인할 수 있다.

‘한궁춘효도’를 보면 중국 여성들의 옷이 한복과는 형태가 다른 것아 보인다. 대만 국립고궁박물원 소장

이어 “지금까지 한중관계에 대한 많은 연구가 15~16세기 조선과 명의 문화가 육로를 통해서만 교류됐다고 믿는 경향이 있지만 한중관계의 외변에 있던 제주도와 명의 강남지역 간에도 문화 교류가 이뤄지고 있었다”면서 “이는 한중 문화 교류의 역사상을 보다 넓은 시각으로 확장할 수 있는 단서를 제공한다”고 덧붙였다.

‘한복공정’을 주장하는 이들이 한복이 중국의 한푸(漢服)에서 유래했다고 하지만 한, 당, 송, 명나라 옷을 보면 일반적인 옷의 형태가 조선의 여성 옷과 매우 다르다. 중국으로서는 자존심이 상할 일이지만 역사적 증거가 한류가 지금 못지않게 예전에도 거셌음을 보여주고 있다. 굳이 역사적 자료를 들어 설명하지 않아도 한복은 당연히 우리 전통옷이지만 한복이 중국옷에서 유래했다는 주장은 집요하게 제기되는 실정이다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지