‘한국 과학소설사’ 펴낸 최애순 계명대 교수

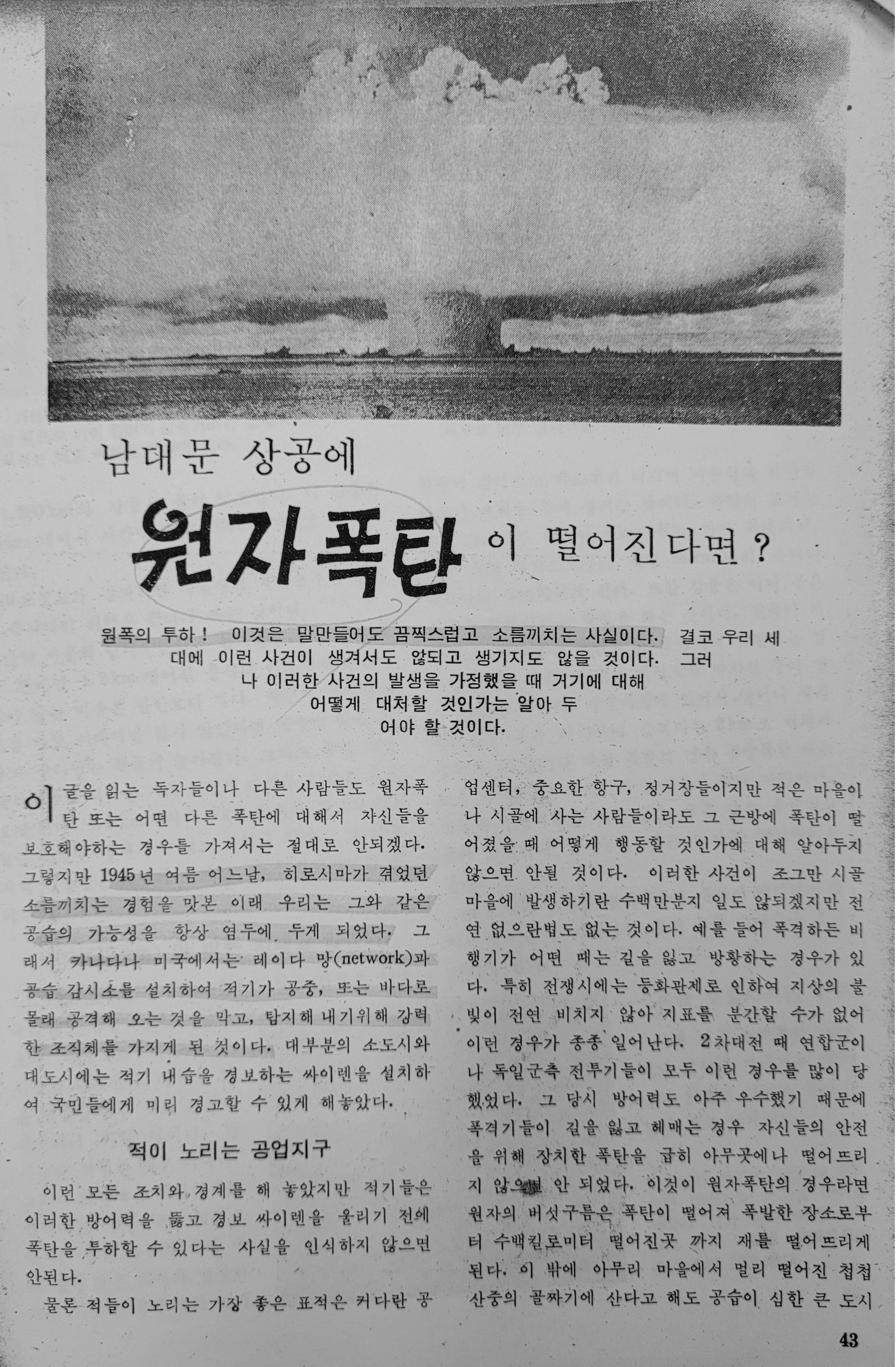

“문단의 리얼리즘 전통이 강한 국내에서 SF는 정착하기 쉽지 않았다. 또 1960년대 이후 ‘과학소설과 공상과학소설’ 용어를 둘러싼 대립과 논쟁의 틈바구니에서 SF의 발달이 지연됐다.” 최애순 계명대 교수는 최근 내놓은 ‘한국 과학소설사’(소명출판)라는 학술서에서 이렇게 분석했다. ‘한국 SF의 엉뚱한 상상의 계보’는 지난해 발간한 ‘공상과학의 재발견’이라는 학술서의 쌍둥이다. 최 교수는 일제강점기부터 1980년대까지 흔히 장르문학으로 부르는 영역의 계보를 오랫동안 추적해 왔다.

소명출판 제공

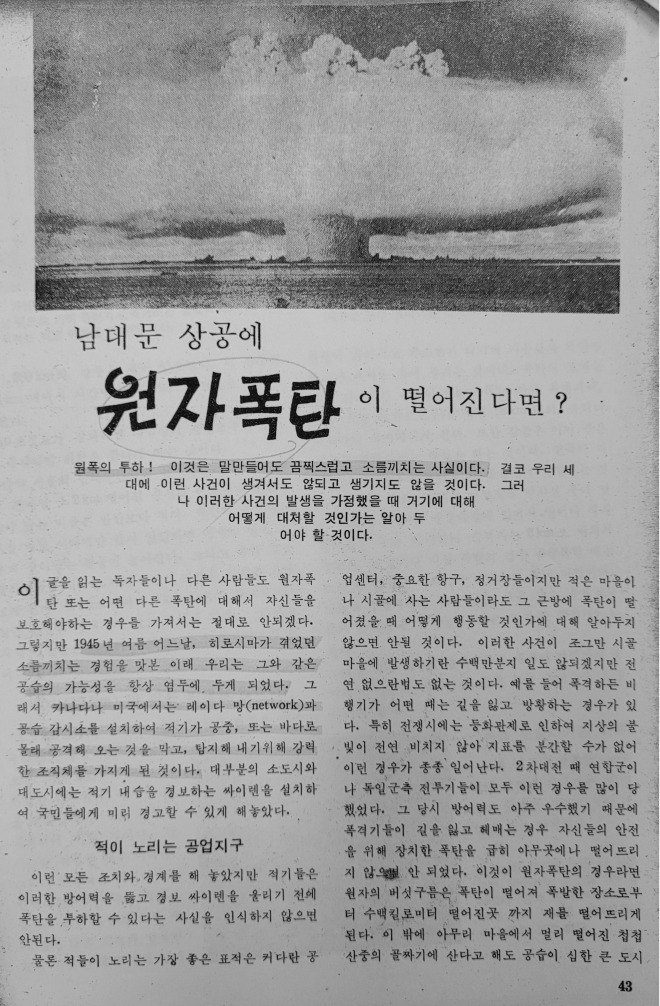

1966년 12월호 ‘학생과학’에는 ‘남대문 상공에 원자폭탄이 떨어진다면’이라는 기사가 실렸다.

소명출판 제공

소명출판 제공

그러나 1950년대 후반에 들어서면서 과학소설은 과학적 사실을 바탕으로 해야 한다는 주장과 함께 상상력이 더 많이 포함된 아동청소년 과학소설을 허무맹랑한 이야기라고 몰아붙이는 기존 문단과의 대립 논쟁에 빠지며 수난 시대가 시작됐다. 과학소설이 공상이 더해진 아동청소년문학으로 취급받는 중에도 명맥이 끊기지 않을 수 있었던 것은 한낙원, 오민영 같은 과학소설가와 청소년 잡지 ‘학원’, 청소년 전문 과학잡지 ‘학생과학’ 덕분이라는 평가가 나온다.

다음영화 제공

영화 ‘2009 로스트 메모리즈’(2002)는 복거일의 대체역사소설 ‘비명을 찾아서’를 원작으로 하고 있다. 이토 히로부미가 안중근 의사에 의해 저격당하지 않고 살았다는 가상의 역사를 소재로 이야기를 풀어내고 있다.

다음영화 제공

다음영화 제공

최 교수는 SF가 연구자나 마니아만 읽는 장르라는 선입견을 넘어 더 널리 읽히기 위해서는 ‘재미’를 찾아야 한다고 조언했다. 그는 “외국 SF는 미래 세계를 상상하는 데 주력하며 가볍게 만들어 즐기고 있다면 한국 SF는 즐기기보다 문제의식이나 미래 사회 대안을 찾는 데 지나치게 집중하고 있다”면서 “한국 SF가 미래 세대에 관심을 기울이고 문제의식의 무게를 재미와 유희 쪽으로 살짝 기울일 준비가 돼 있다면 미래 확장적 K-SF로 나갈 수 있을 것”이라고 조언했다.

2023-05-24 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지