국립현대미술관 제공

두 번 대수술 끝 살아난 이갑경 작가 ‘격자무늬 옷을 입은 여인’

물감이 떨어져 나가 얼굴조차 알아보기 힘들었던 이갑경의 1937년작 ‘격자무늬 옷을 입은 여인’(왼쪽)은 1989년과 2014년 보존처리를 겪었다. 찢어진 캔버스를 복구하고 색을 얹는 정교한 작업 끝에 원형을 되찾았다(오른쪽).

국립현대미술관 제공

국립현대미술관 제공

미술계 전문 용어로 ‘보존과학자’(콘서베이터)가 그들이다. 소설 ‘냉정과 열정 사이’, 영화 ‘인사동 스캔들’ 등 대중 매체에서 보존과학자가 매력적인 직업으로 등장한 적은 있으나 미술 전공자나 관계자가 아닌 일반 관람객에게 여전히 보존과학은 흥미롭지만 쉽게 다가갈 수 없는 미지의 세계다.

보이지 않는 곳에서 주인공을 빛낸다는 점에서 무대로 치면 백스테이지에 해당하는 미술관 보존과학실을 엿볼 수 있는 특별한 전시가 마련됐다. 국립현대미술관 청주관 기획전시실에서 열리는 ‘보존과학자 C의 하루’는 가상의 인물을 내세워 보존과학의 내막을 속속들이 관객에게 펼쳐보인다는 측면에서 얼핏 연극무대와도 닮았다. 미술품 수장과 보존·복원에 특화된 청주관의 성격을 십분 살린 영리한 기획이다.

전시는 보존과학자 C의 일상과 고민을 따라가는 여정이다. C는 콘서베이터(conservator), 청주(Cheongju), 3인칭 대명사 ‘씨’를 두루 아우르는 약칭이다. ‘C의 도구’는 보존과학자들이 실제로 사용하는 수백 종류의 안료와 현미경 등 광학기기, 분석자료를 다양하게 배치해 보존과학실의 풍경을 재현했다.

국립현대미술관 제공

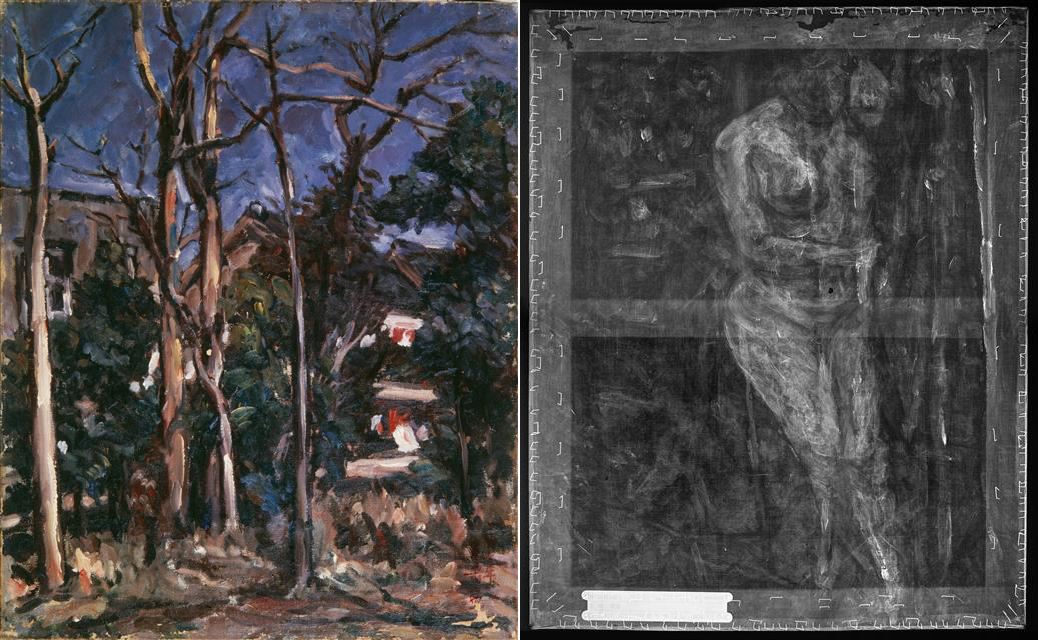

오지호 작가 ‘풍경’ 속 나무 X선 찍으니 여인의 전신상이…

보존과학의 첨단 장비로 그림 속에 숨은 정보가 세상 밖으로 나오기도 한다. 오지호 작가의 그림 ‘풍경’(왼쪽)에는 앙상한 나무의 모습이 담겨 있다. 이 그림을 X선으로 촬영하면 여인의 전신상(오른쪽)이 드러난다.

국립현대미술관 제공

국립현대미술관 제공

‘시간을 쌓는 C’에선 소장품 실물과 복원 과정을 담은 기록 영상을 함께 전시해 보존과학의 이해를 돕는다. 이갑경 작가의 ‘격자무늬의 옷을 입은 여인’(1937)은 두 번의 대수술을 거쳤다. 캔버스 천이 찢어지고 물감이 군데군데 떨어져 나가는 등 중병 상태가 확인돼 1989년 집중 치료가 이뤄졌다. 이후 2011년 보존처리에 사용된 재료가 들뜨거나 변색된 것이 관찰돼 2014년 재보존처리했다. 오랜 야외전시로 표면 변색이 심했던 니키 드생팔의 조각 ‘검은 나나(라라)’를 복원하기 위해 니키 드생팔 재단 측과 보존처리 방향을 협의하는 과정은 현대미술품 보존처리의 원본성과 진정성에 대한 의미를 숙고하게 한다.

국립현대미술관 제공

붓과 현미경 등 보존과학 장비를 촬영한 정정호 작가의 ‘보존도구(시리즈)’.

국립현대미술관 제공

국립현대미술관 제공

우종덕 작가 외에 류한길, 김지수, 정정호, 주재범, 제로랩이 소리, 냄새, 도구 등을 주제로 보존과학의 다양한 면모를 해석한 신작을 출품해 자칫 실험실처럼 딱딱할 수 있는 전시가 한층 풍부해졌다. 미술관 홈페이지에서 사전 예약해야 관람할 수 있다. 10월 4일까지.

청주 이순녀 선임기자 coral@seoul.co.kr

2020-06-10 23면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지