정확한 기준 없어 여론 따라 휴업

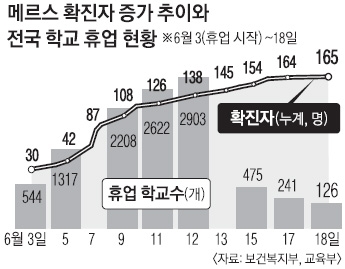

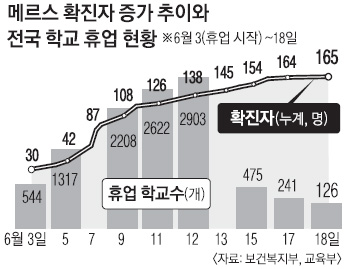

메르스 확진 환자가 늘어나고 있지만, 휴업 학교 수는 대폭 감소하며 200개 이하로 떨어졌다. 메르스가 한 달째 진정될 기미를 보이지 않는 가운데 교육 당국이 정상수업 재개 권고를 너무 일찍 한 것 아니냐는 우려도 일각에서 제기된다. 교육계에서는 이번 메르스 사태에서 교육 당국이 제대로 된 정보 전달에 실패한 데 더해 일사불란한 비상대응 체계도 부재했음을 확인시켰다고 지적한다.

하지만 이를 바라보는 교육 현장의 시각이 곱지만은 않다. 서울 양천구 신월동 메디힐병원 근처에 사는 초등 6학년 학부모 정모(43)씨는 “교육부가 객관적 위험보다 분위기에 휩쓸려 정책적 판단을 하는 것 같다”면서 “처음에는 공포 분위기가 높아지자 무조건 휴업을 권하다가 객관적 위험 요인이 확인된 강서·양천지역에서는 휴업을 하지 않는다고 하니 정확한 기준도 없어 보인다”고 꼬집었다.

휴업에 따른 여파가 미쳤던 학원가 역시 불만이 높았다. 서울 강남구 대치동에서 수학 학원을 운영하는 최모(37) 원장은 “학원이 정상 운영되던 15일에서야 교육부 장관이 학원연합회와 간담회를 가졌는데, 늦어도 너무 늦은 것 아닌가”라고 말했다. 경기 안양의 한 초등학교 교장은 “교육부가 의학적 지식이 없는 학교장에 휴업에 대한 결정을 맡기고 ‘교육부만 믿으라’는 식으로 언론 홍보에만 열을 올린다”며 “격리 환자 학생이 몇 명이면 휴업을 하고, 확진자가 나온 병원의 반경 몇 킬로미터에 있는 학교는 어떻게 하라는 식의 매뉴얼이 없어 혼란을 겪고 있다”고 지적했다.

김기중 기자 gjkim@seoul.co.kr

장형우 기자 zangzak@seoul.co.kr

2015-06-19 6면

Copyright ⓒ 서울신문. All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

![[단독] 2030도 정년연장 반대 안 한다[정년 연장, 공존의 조건을 묻다<1>](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/11/20/SSC_20241120002550_N.jpg)