장기결석해도 학교 등 소재확인 안 해… 지난해 인천 11살 소녀 사건과 닮은꼴

7세 아들의 시신을 훼손한 후 보관해 온 사건을 수사 중인 경기 부천원미경찰서는 17일 숨진 A군의 아버지 최모(34)씨를 폭행치사 등의 혐의로 구속했다. 어머니 한모(34)씨는 아동복지법 위반 등의 혐의로 앞서 15일 구속됐다.

손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

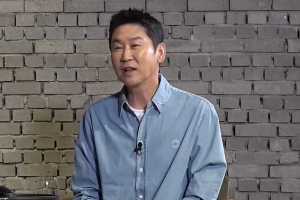

아들의 시신을 훼손하고 냉동 보관한 혐의를 받고 있는 최모(34)씨가 17일 영장실질심사를 받기 위해 인천지법 부천지원에 들어서고 있다.

손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

손형준 기자 boltagoo@seoul.co.kr

강성남 선임기자 snk@seoul.co.kr

이준식 사회부총리 겸 교육부 장관 등 사회관계장관들이 17일 정부서울청사에서 긴급회의를 갖고 있다. 왼쪽부터 홍윤식 행정자치부 장관, 이 부총리, 강신명 경찰청장.

강성남 선임기자 snk@seoul.co.kr

강성남 선임기자 snk@seoul.co.kr

최씨는 여전히 학대 사실은 시인하면서도 살해 혐의는 부인하고 있다. 최씨는 경찰에서 “2012년 10월 초 평소 목욕을 싫어하던 아들을 씻기기 위해 욕실로 끌고 들어가다 넘어지면서 아들이 잠시 의식을 잃었고 이후 한 달 뒤 숨졌다”며 “살해한 것이 아니다”고 진술했다. 하지만 시신을 냉동 보관한 이유 등에 대해서는 진술하지 않고 있다.

한씨는 “남편이 아들을 지속적으로 체벌했고 당시 직장에서 남편의 연락을 받고 집에 가 보니 아들이 이미 숨져 있었다”며 “남편의 권유로 친정에 간 사이 아들의 시신을 훼손해 냉동실에 보관한 사실을 나중에 알게 됐다”고 진술했다. 아들의 사망 및 시신 훼손 사실을 경찰에 신고하지 않은 이유에 대해서는 “딸의 육아 문제가 걱정됐기 때문”이라고 말했다. A군의 여동생은 정상적으로 학교생활을 했으며 학대 등의 흔적은 발견되지 않았다.

경찰은 부부의 이사 경위에 대해서도 수사 중이다. 경찰 관계자는 “아이의 사망 시점에서 4개월 뒤 이사를 한 점으로 미루어 증거인멸 의도를 배제할 수 없다”고 말했다. 이전 주소지의 동네 주민은 “부인은 상당히 똑똑했지만 성격이 괴팍했고, 남편은 내성적이었다”며 “아이를 때리거나 소리치는 경우가 자주 있었다”고 말했다.

경찰은 최씨와 한씨를 분리해 A군의 사망 일시 및 경위, 사망 후 시체 훼손 및 보관 사유 등에 대해 따로 조사를 하고 있다. 변호사 자격을 가진 경찰관 2명을 법률지원팀으로 구성, ‘다친 아들을 장기간 방치해 사망에 이르게 한 경우’에도 살인죄 적용이 가능한지 검토하고 있다.

이번 사건은 지난 4년간 학교·교육청·지방자치단체 모두 장기 결석아동인 A군의 소재를 확인하지 못하고 방치하는 등 지난해 말 발생한 ‘인천 11세 소녀 학대사건’의 판박이로 드러났다.

A군은 2012년 3월 같은 반 여학생을 괴롭혀 학생폭력자치대책위원회에 회부됐고 같은 해 4월 말부터 학교에 나오지 않았다. 학교 측은 5월에 두 차례 A군 집에 출석 독려장을 보냈지만 반송됐다. 이어 A군 집과 동사무소에 ‘아이가 집에 있는지 확인해 달라’는 공문까지 보냈으나 아무런 연락을 받지 못했다. 최씨 부부는 물론 동사무소로부터 제대로 된 연락을 받지 못하자 6월 11일 담임교사와 1학년 부장교사가 직접 A군 집을 방문했지만 역시 아무도 만나지 못했다. 간혹 담임교사가 한씨와 문자 메시지를 주고받았지만 단 한 번도 아이의 상태를 직접 확인하지는 못한 것으로 드러났다.

한상봉 기자 hsb@seoul.co.kr

홍인기 기자 ikik@seoul.co.kr

오세진 기자 5sjin@seoul.co.kr

2016-01-18 6면

![[단독] 2030도 정년연장 반대 안 한다[정년 연장, 공존의 조건을 묻다<1>](https://img.seoul.co.kr/img/upload//2024/11/20/SSC_20241120002550_N.jpg)