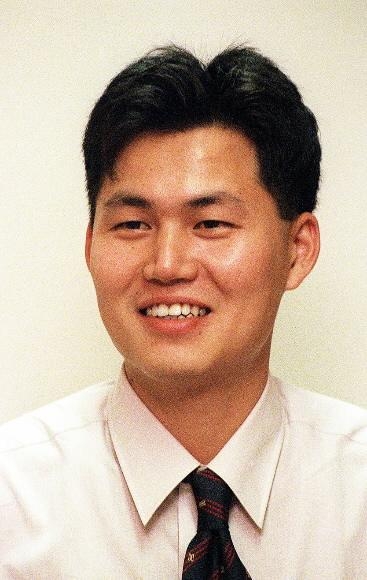

이지운 정치부 차장

이들 사이에 긴장이 없는 것은 아니지만, 이들이 별다른 충돌 없이 지금까지 지내 온 것은 이 분업제의 덕분이 아닌가 한다. 과문한 탓일 수 있겠으나 한 정치 세력의 ‘코어 그룹’이 이처럼 평화를 유지해 온 사례는 우리 정치사에서는 찾기 어렵다. 박 대통령은 이들만 그렇게 대한 것은 아니다. 국회의원들에게도 크게 다르지 않았다. ‘친박(親朴)에 좌장이 없다’ 하는 것이 2인자를 두지 않는 박 대통령의 원칙 때문이라고도 하지만, ‘관리’에 대한 박 대통령의 기본적인 태도에도 기인한다고 본다.

분업은 효율성을 담보하는 등 많은 장점이 있지만, 여기에도 단점은 있다. 일이 ‘기능’으로 흐르기 쉽다. 일을 맡은 각각은 당연하게 그 일을 누군가와 다시 나누어야 한다. 굳이 말하자면 하도급을 줘야 한다. 하도급은 일의 크기에 따라 2차, 3차 하도급으로 연결되기도 한다. 영리를 목적으로 하는 기업도 아닌데, 정치 집단에 하도급이라는 표현이 옳지 않은 걸 안다. 그러나 정치 결사체라 하더라도 일이 ‘기능’으로 흐르면 그 주체들 간의 관계는 원청과 하도급 간의 성격을 띠기 쉽다. 단계가 늘어날수록 더욱 그렇다. 이를 피하려면 동지애 같은 공동체로서의 유대감이 필수적이다.

과거 정파에서는 ‘동지’라는 말이 흔했다. 동교동계나 상도동계만 해도 쉽게 들을 수 있었다. 손님들의 신발을 정리하고, ‘선생님’의 신발을 덥히는 일을 하는 이들도 동지였다. 그것이 그들로 하여금 ‘하찮은’ 일에도 소명감을 갖게 했고 그들 상당수는 뒤에 각자의 정치적 성취도 이뤄 냈다.

그들은 기자들도 언론인 동지라고 부르며 어떻게든 생각들을 공유하려 애썼다. 나아가 ‘하나의 표’인 유권자들도 동지로 삼으려 노력했다. 친노 그룹은 굳이 따지자면 ‘파트너’ 개념이 강했다. 저마다 창업의 동지이거나 수성의 책임자였다.

시대가 변하긴 했다. 동지 의식이 뭔지 가물거리는 때다. 정당판에서도 계파란 말이 예전 같지 않다. 그럼에도 결사체는 유대감이 생명이다. 신발을 정리하는 누군가가 그 일을 ‘기능적 업무’로 인식하고, 그런 이들이 하나둘 늘어 간다면 그 조직은 시너지 효과를 낼 수 없다. 공동의 목표와 구호만으로는 부족하다.

일의 분업과 기능화가 어디 친박만의 현상이냐고 따질 수 있겠다. 맞다. 기업에서든, 정치집단에서든 일은 이런 구조를 띠기 마련이다. 그러나 이 구조를 근간으로 삼아 조직을 최적화하고 일을 해 온 정치세력을 꼽는다면 단연 친박일 것이고, 적어도 청와대는 지금 이 기능화가 가져온 부작용이 쌓일 만큼 쌓여 있다. 어느 정권에서든 일을 추동해 나가야 할 ‘어공(정치인 출신 공무원)’들 사이에서 “나는 기능인일 뿐”이라는 인식이 얼마나 만연해 있는지 챙겨 보면 알 일이다. 이른바 ‘문건 파동’ 국면에서 청와대와 각을 세운 전직 국무위원이나 비서관 등도 ‘기능인’이라는 자조감에 젖어 있지는 않았을는지. 기능화의 부작용에는 ‘동지’의 회복만한 것이 없다.

jj@seoul.co.kr

2014-12-30 30면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지